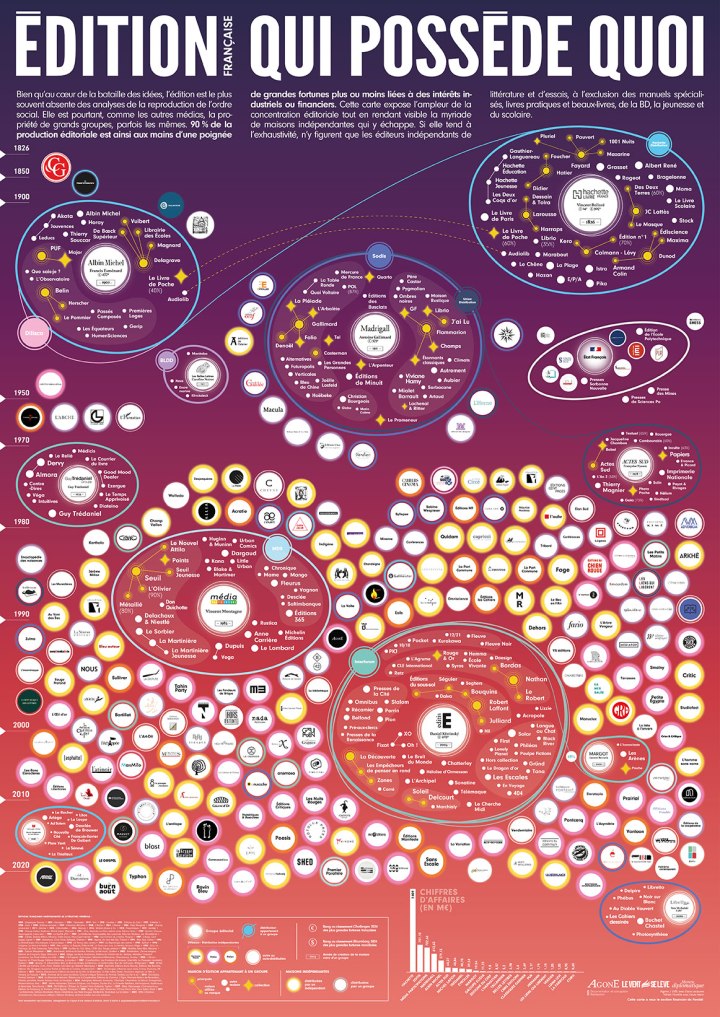

En 2024, 80 librairies indépendantes ont signé une tribune appelant à « désarmer l’empire Bolloré » et lutter contre la concentration éditoriale. Revendiquant ouvertement son « combat civilisationnel », Vincent Bolloré possède notamment le premier groupe français Hachette qui, avec Editis (Daniel Křetínský), Média Participations (Vincent Montagne), Madrigall (Antoine Gallimard) et Albin Michel, représente près de 90 % du marché en France. Ce mois de juin 2025, ce sont 128 maisons d’édition indépendantes qui ont co-signé le livre Déborder Bolloré, visant à informer sur les méthodes de l’homme d’affaires et à « déborder » son nom pour questionner un système plus global mettant à mal la diversité des voix.

À ce propos, j’ai rencontré Clara Pacotte (RAG Éditions), co-éditrice de l’ouvrage.

Tu as co-édité Déborder Bolloré, et participé activement à sa création. Comment ce projet a-t-il vu le jour ?

L’idée est née entre quatre ou cinq maisons d’édition participant au salon Offprint, que j’ai rapidement rejoint. On souhaitait prendre la parole, car notre métier reste invisible dans la sphère publique, et on réagit souvent a posteriori des luttes pour en faire des témoignages. Cette fois, on voulait participer activement à la campagne « Désarmer Bolloré » lancée par les libraires en mai 2024, en parallèle de l’action maritime du collectif Lever les voiles et des Soulèvements de la Terre visant à faire accoster plusieurs dizaines de bateaux sur l’île privée de Vincent Bolloré en Bretagne.

L’ouvrage Déborder Bolloré a été conçu entre novembre 2024 et fin mars 2025 : on a lancé des appels aux contributions et aux signataires, plusieurs éditeurs/éditrices ont rédigé les articles avec des approches spécifiques (sociologie, économie, féminisme, etc.), et une quinzaine s’est engagée bénévolement dans de petits comités de travail (relecture, graphisme, production, presse, site web) pour donner forme au livre. En tout, nous sommes 128 maisons d’édition francophones à s’être rassemblées autour du projet.

Dès le départ, vous souhaitiez vous focaliser sur Vincent Bolloré ? Vous auriez pu choisir d’aborder la concentration éditoriale en général.

On a profité de la campagne « Désarmer Bolloré » pour lancer ce livre. Vincent Bolloré reste une figure médiatique connue du grand public : au premier abord, son nom intéresse davantage et offre plus de visibilité. Ensuite, certains textes évoquent d’autres milliardaires (Daniel Křetínský ou Bernard Arnault), et le titre Déborder Bolloré relève un problème plus systémique, qui ne se limite pas à sa figure.

Finalement, la vraie question de ce livre est : comment Bolloré peut-il exister ?

Oui, cela laisse percevoir les travers de notre modèle économique, et notamment du fonctionnement de l’édition. Tous ces marchés restent en grande partie dans l’ombre. L’avantage avec Bolloré, c’est qu’il ne se cache de rien : il revendique son « combat civilisationnel » par le rachat de la presse, l’édition ou l’audiovisuel, et assume son idéologie réactionnaire. Son nom incarne donc parfaitement un problème plus large.

Je trouve intéressant qu’on commence, depuis quelques années, à rendre visible ces milliardaires très influents. Quand on ne travaille pas directement dans l’édition, la presse, ou la librairie, on n’a pas toujours conscience de tous les mécanismes implicites qui participent à leur fonctionnement.

En effet. Le milieu de l’édition reste méconnu et fantasmé. La distribution et la diffusion sont souvent ignorées du public, alors que ce sont les principaux acteurs de la chaîne du livre, ceux qui gagnent le plus et qui décident de la visibilité des ouvrages en librairie.

Déborder Bolloré permet de mieux comprendre la trajectoire d’un livre, depuis son écriture jusqu’à sa vente. Il ouvre aussi à la réflexion : est-ce qu’il faudrait penser un échange plus direct entre maisons d’édition et librairies ? En termes de logistique, cela reste problématique : le stockage des livres est une vraie question lorsque des nouveautés circulent quotidiennement en grande quantité.

D’après votre livre, chaque ouvrage en librairie devait autrefois rester visible au minimum trois mois sur les étals. Ce délai a été supprimé.

Ce délai de trois mois permettait de protéger la durabilité du livre. Désormais, un livre peut rester seulement quelques jours en librairie et être remplacé par de nouveaux arrivages.

Ce que ça engendre, c’est que les distributeurs et diffuseurs facturent le stock et le renvoi de chaque ouvrage, donc cette circulation constante est finalement bénéfique pour eux. Ils s’enrichissent en collaborant : le diffuseur tente de placer le maximum de livres en librairie, et le distributeur encourage un renouvellement constant des titres. Heureusement, certains plus engagés font le choix de ne pas facturer ainsi, comme Serendip-Paon, avec lequel nous travaillons pour Déborder Bolloré.

Puisque cette chaîne du livre reste cachée, comment intéresser le grand public à ces questions de surproduction et de concentration ? Une personne qui veut juste acheter un ouvrage ne va pas spontanément s’y intéresser.

Cette sensibilisation, c’est le travail des libraires, d’où l’importance de garder leur indépendance. Car les maisons d’édition ne sont pas en contact avec le public, et n’ont donc pas la possibilité de conseiller et d’informer sur l’origine d’un livre.

Il n’est pas non plus question de remettre en cause la qualité d’un texte, et d’appeler au boycott des grands groupes éditoriaux. Dans tous les cas, si les librairies boycottaient Hachette, elles perdraient la grande majorité de leurs revenus. Ce sont des commerces, qui doivent rester généralistes dans de plus petites villes pour pouvoir survivre. C’est donc impossible. Mais elles peuvent tout de même défendre les ouvrages et maisons indépendantes auxquels elles croient.

Cela me semble important, car on sépare souvent la politique de la culture au sens large. Le lien n’est pas établi de manière évidente, et les œuvres peuvent parfois être perçues comme un loisir plutôt qu’un objet de réflexion.

Je pense que cette approche critique dépend de l’engagement propre à chaque personne. C’est sûr que le public doit souvent mener ses propres recherches pour connaître les financements d’un ouvrage ou d’un événement. Notre livre permet de rendre visibles ces problématiques, mais cette implication est aussi personnelle et complexe.

Par exemple, il n’est pas toujours évident pour les auteurs/autrices de refuser d’être édité·e par une maison appartenant à un grand groupe, car leur texte doit être visible pour que leur activité soit viable. On est forcément mieux payé·e par les grandes maisons d’édition. Certes, il est rare de vivre de l’écriture, mais lorsqu’on compte en partie sur cet argent, le choix est vite fait. Il me semble d’ailleurs que cette problématique est un angle mort de notre ouvrage, et qu’elle mériterait d’être développée.

D’ailleurs, la plupart des signataires de ce livre sont des petites maisons d’édition indépendantes qui ne vivent pas elles-mêmes de leur activité. La plupart font leur travail à perte et ne se rémunèrent pas, contrairement aux groupes éditoriaux.

Leur activité n’est pas rentable, mais nécessaire. Dans votre livre, vous mentionnez la dispersion de petites maisons comme une manière de résister à la concentration des grands groupes.

Oui, mais il faut s’entraider. En se dispersant, on a forcément moins de force. Il faut donc encourager cette diversité tout en se rassemblant dans un projet commun.

C’est d’ailleurs ce que ce projet a mis en lumière : nous nous sommes rassemblé·es de manière inédite, car les maisons indépendantes sont souvent isolées. Se rencontrer de visu nous a permis d’échanger sur notre métier et nos difficultés. Cela nous a fait comprendre qu’en alliant nos forces, on pouvait concevoir un ouvrage d’intérêt public et avancer plus rapidement tout en permettant à chacun·e de s’investir selon ses capacités et ses disponibilités. Et ça, c’est assez jouissif.

Cette co-édition va-t-elle mener à la création d’un collectif ?

Il est certain que cela donne à penser de nouveaux modèles de travail collectif. Avec la co-édition, nous pouvons nous entraider dans les salons, en partageant le prix des stands et en diffusant notre ouvrage dans le pays. Pour ce livre, tous les revenus vont sur un compte commun permettant de financer les frais du projet (site web, impression, déplacements, etc.) et de le poursuivre.

Travailler ensemble sur un même sujet offre aussi différentes approches selon la spécialité de chaque personne. Cela se constate à travers les multiples contributions qui ont été faites pour Déborder Bolloré : certains textes traitent de sociologie ou d’histoire, tandis que d’autres, comme le mien, apportent une lecture plus féministe. Nous avions à cœur de rassembler une diversité de maisons indépendantes, même si nous avions bien stipulé, lors de l’appel aux signataires, que nous n’acceptions pas les maisons publiant des textes discriminants.

En parlant de spécialité : de ton côté, tu as créé la maison RAG Éditions en 2020. Peux-tu m’en parler ?

Oui, mon système est simple : j’aime un texte, je publie un livre, sa vente rembourse l’impression et me permet d’en publier un autre. Pour la distribution et la diffusion, je fonctionne aussi avec Serendip. En réalité, j’édite depuis longtemps sous forme de fanzines ou de micro-éditions. Avec RAG Éditions, j’avais envie de rendre visibles des textes peu accessibles ou non traduits. Je m’intéresse à des ouvrages de tous les genres littéraires, écrits par des femmes ou des minorités de genre.

Pour moi, le langage est un lieu d’expérimentation, et je veux être libre d’éditer sous la forme qui me convient le mieux. J’ai une approche du français et de la traduction qui n’est pas académique : je veux mener mes propres recherches, utiliser un langage inclusif sans être limité par des règles d’usage. Je ne me sers pas souvent du point médian, mais je propose d’autres formes sans en faire une revendication ou un sujet en soi, toujours en accord avec les autrices.

Mon projet reste très personnel, et n’est pas forcément partagé par les autres signataires de Déborder Bolloré. Mais ce que je retiens de cet ouvrage, c’est qu’il illustre parfaitement la force singulière de la co-édition : garder son indépendance tout en s’unissant dans une énergie collective. ∎

Mon avis…

Tout en dénonçant l’actuelle concentration éditoriale, Déborder Bolloré rappelle, après la campagne « Désarmer Bolloré », que les métiers d’éditeur et de libraire ne sont pas, comme on voudrait nous le faire croire, neutres. L’éditeur choisit les ouvrages qui pourront être lus, les libraires choisissent les ouvrages qu’ils souhaitent exposer aux yeux du public.

D’après la Fédération des éditeurs indépendants, une maison d’édition indépendante se définit selon trois critères : publier uniquement à compte d’éditeur ; ne pas être contrôlée, directement ou indirectement, par l’État, une collectivité territoriale ou un établissement public, un groupe d’édition ou un groupe financier ; réaliser un chiffre d’affaires dont le montant annuel ne dépasse pas 10 millions d’euros.

Au milieu de ces deux acteurs existe, comme nous l’aurons compris, l’acteur le plus invisible, et pourtant le plus influent de la chaîne du livre : le distributeur, qui se nourrit de la circulation démentielle des livres, et travaille souvent de pair avec le diffuseur, qui se charge d’en placer le plus grand nombre possible en librairie. Bien entendu, chaque groupe qui se respecte a sa propre société de distribution-diffusion pour le servir. Ainsi, Déborder Bolloré nous apprend qu’entre 1999 et 2019, le nombre de nouveautés a augmenté de 76 % en France, avec la suppression de toute contrainte relative au délai, à la quantité, et au protocole de retour des ouvrages invendus (la plupart étant détruits). Finalement, on arrive à ce qu’André Schiffrin nommait un monde de « l’édition sans éditeur » devenant le « centre du contrôle de la parole ».

C’est cette logique libérale, soutenue par les groupes éditoriaux et leurs sociétés de distribution, qui aspire aujourd’hui les éditeurs et les libraires indépendants. Tout cela nous éclaire parfaitement sur les liens étroits qui existent entre intérêt économique et projet politique : dans un secteur censé « ouvrir les esprits », ce phénomène de concentration réduit la diversité éditoriale, marginalise les voix critiques et crée une dépendance aux lois du marché. Difficile donc de croire encore à la prétendue neutralité du libre-échange : il s’agit bien d’une idéologie qui se dissimule, celle du « standard ». Effacer les singularités, fusionner, rationnaliser selon des critères. Bref, loin de libérer, le libéralisme nous soumet à un monde hiérarchique, où les plus fortunés transforment leurs convictions personnelles en normes sociales.

Je voudrais même inclure le journalisme à cette affaire, puisque la presse culturelle, qu’elle soit écrite ou audiovisuelle, continue de feindre l’impartialité alors qu’elle est tout autant menacée par la concentration (menace qui concerne aussi le service public, face à l’actuel projet de holding porté par notre chère ministre Rachida Dati, visant à exercer un contrôle global sur la télévision, la radio et leurs archives).

Que suggèrent donc les principaux concernés dans Déborder Bolloré ? Tout d’abord, donner un statut juridique à l’édition indépendante, définir un cadre législatif empêchant la concentration dans le secteur de l’édition, créer des réseaux de collaboration entre éditeurs indépendants, et inviter les lecteurs à privilégier des librairies indépendantes ou des plateformes les soutenant (à l’instar des sites placedeslibraires.fr ou trouvetalibrairie.fr). J’aimerais y ajouter : informer et s’informer, autant qu’on le peut, sur les stratégies et les pressions mises en œuvre au sein de la culture (lieux, acteurs, créateurs), car elles révèlent une tendance générale que nos yeux contemporains manquent souvent de voir. Il importe pourtant que chacun puisse décider en son âme et conscience de l’encourager ou de lui résister.

© Entretien et texte par Romane Fraysse

Pour découvrir le livre Déborder Bolloré, rendez-vous par ici.